Motivationsmodelle & Motivationstheorien im Überblick

In diesem Beitrag

Table of Content

Motivation ist das A & O, um in der Arbeitswelt bestehen zu können. Wer motiviert ist, ist automatisch kreativer, innovativer und souveräner im Umgang mit alltäglichen Problemen und größeren Konfliktsituationen. Welche Motivationsmodelle gibt es also und was sagen sie uns konkret? Ein Überblick über beliebte Motivationstheorien.

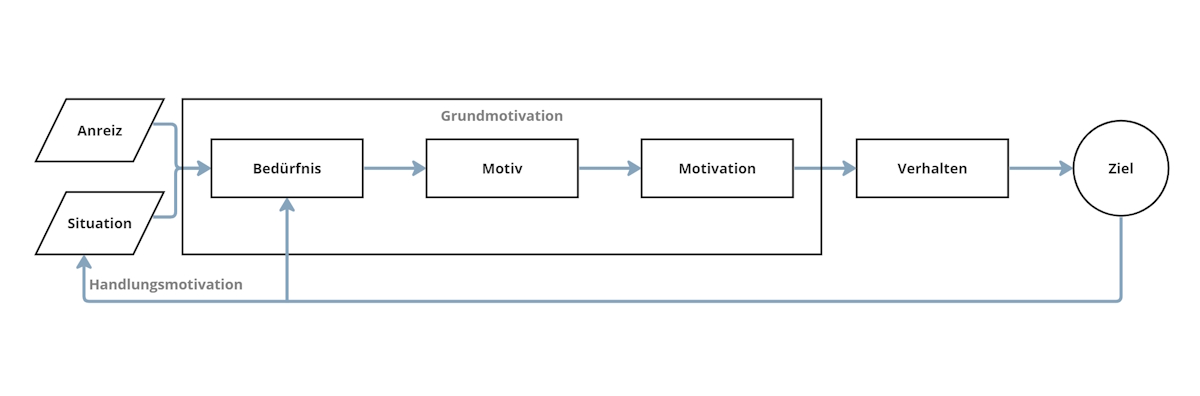

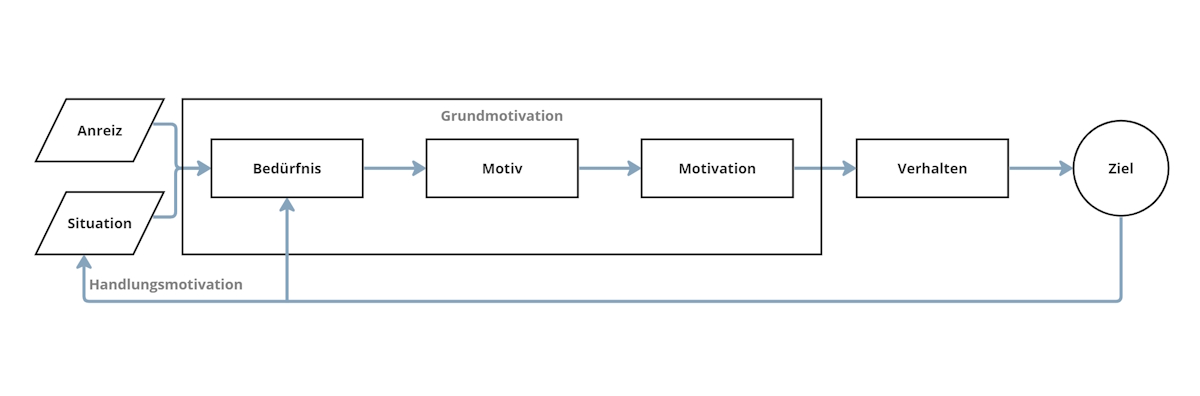

Einfaches Motivationsmodell

Das einfache Motivationsmodell geht von der schlichten Annahme aus, dass das Handeln eines Menschen immer wieder äußere Anreize benötigt, wenn es sich ausschließlich auf äußere Ziele richtet. Ist das angepeilte Ziel hingegen ein inneres, wie beispielsweise anhaltende Zufriedenheit, wird auch die Motivation von Innen kommen und eine nie versiegende Quelle sein.

Das einfache Motivationsmodell sieht in dieser Art von Motivation das Universalmittel, sowohl existenzielle Gefahrensituationen wie auch tagtägliche Routinearbeiten stets in der bestmöglichen Weise zu meistern.

Motivationsmodell nach Maslow

Das Motivationsmodell nach Abraham H. Maslow ordnet die Gesamtheit menschlicher Bedürfnisse hierarchisch in fünf Kategorien. A. H. Maslow gilt als einer der wichtigsten Gründerväter der humanistischen Psychologie. Die humanistische Psychologie strebt, zwischen der krankheitsorientierter Psychoanalyse und der behavioristischen Verhaltenstheorie, eine Psychologie menschlicher Gesundheit an. Dafür werden die menschlichen Bedürfnisse in fünf hierarchische Kategorien unterteilt:

- Physiologische Bedürfnisse: Bei diesen Grund- und Existenzbedürfnissen handelt es sich um die essenziellen, menschlichen Bedürfnisse, z. B. der Wunsch nach Nahrung, Wärme.

- Sicherheitsbedürfnisse: Wenn die physiologischen Bedürfnisse (weitestgehend) gestillt sind, treten die Bedürfnisse nach Schutz, Ordnung, Struktur, Sicherheit und Ähnlichem in den Vordergrund.

- Soziale Bedürfnisse: Wenn die Bedürfnisse der beiden ersten Stufen befriedigt wurden, wird der Wunsch nach Liebe, Zuneigung, Zugehörigkeit akut.

- Individualbedürfnisse: Die vierte Stufe ist die höchste der Defizitbedürfnisse. Hier geht es um Anerkennung und Wertschöpfung durch das soziale Umfeld.

- Selbstverwirklichung: Erst nachdem die vier Defizitbedürfnisse gedeckt wurden, kommt das „höhere“ Bedürfnis oder auch das Wachstumsbedürfnis zum Tragen.

Gemäß dieser Einteilung rät Maslow zur Erzielung von Motivation durch das Anreizen geeigneter Bedürfnisse, sodass durch den Antrieb zur Befriedigung dieser Bedürfnisse gleichzeitig das Erreichen des gesetzten Ziels gewährleistet ist.

Ein Beispiel: Es fällt mir schwer, meine Wohnung aufzuräumen. Ich lade mir Gäste ein, damit ich gezwungen bin, vor deren Erscheinen zu putzen. Durch das Bedürfnis, meine Scham vor meinem Besuch zu vermeiden, habe ich gleichzeitig das Ziel erreicht, meine Wohnung aufzuräumen.

Kritik an Maslows Stufenmodell

Trotz seiner breiten Akzeptanz und Popularität ist Maslows Motivationstheorie auch verschiedenen Kritikpunkten ausgesetzt:

- Mangel an empirischer Unterstützung: Einer der Hauptkritikpunkte an Maslows Theorie ist der Mangel an strenger empirischer Forschung, die seine Annahmen stützt. Viele der Ideen basieren auf Maslows theoretischen Überlegungen und Beobachtungen, ohne durch umfangreiche empirische Studien untermauert zu sein.

- Kulturelle Begrenztheit: Maslows Modell wurde hauptsächlich auf der Grundlage westlicher Werte und Normen entwickelt. Kritiker argumentieren, dass die Hierarchie und die spezifischen Bedürfnisse nicht universell auf alle Kulturen anwendbar sind. In einigen Kulturen könnten kollektivistische Werte wie Gemeinschaft und Zugehörigkeit höher bewertet werden als individuelle Selbstverwirklichung.

- Übervereinfachung menschlicher Motivation: Das Modell wird dafür kritisiert, dass es die Komplexität und Dynamik menschlicher Bedürfnisse simplifiziert. Menschen können gleichzeitig mehrere Arten von Bedürfnissen haben, und die Reihenfolge, in der diese Bedürfnisse auftreten oder befriedigt werden, ist nicht immer so linear, wie Maslows Pyramide suggeriert.

- Variabilität der Bedürfnisbefriedigung: Individuelle Unterschiede in den Prioritäten und im Streben nach Bedürfnisbefriedigung werden im Modell nicht ausreichend berücksichtigt. Was für eine Person als höheres Bedürfnis gilt, könnte für eine andere von geringerer Bedeutung sein, selbst wenn ihre grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sind.

- Selbstverwirklichung ist schwer zu definieren: Das Konzept der Selbstverwirklichung, das die Spitze der Pyramide bildet, ist vage und subjektiv. Es gibt keine klare Definition oder messbare Kriterien, um zu bestimmen, wann jemand Selbstverwirklichung erreicht hat, was die Anwendbarkeit und Überprüfbarkeit der Theorie erschwert.

- Neuere Forschungen und Theorien: Neuere psychologische Forschungen und Theorien haben zusätzliche Faktoren identifiziert, die menschliche Motivation beeinflussen, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit, die in Maslows ursprünglichem Modell nicht explizit berücksichtigt werden.

Motivationsmodell nach Herzberg

Ähnlich wie das Stufenmodell nach Maslow funktioniert auch das Motivationsmodell nach Frederick Herzberg. Auch bei seiner Zwei-Faktoren-Theorie ist eine Klassifikation der Motivationsziele möglich, wie sie bereits in der Bedürfnispyramide bei Maslow angelegt war. Herzbergs Theorie führt die Denkansätze von Maslow fort und optimiert sie unter dem Gesichtspunkt der Humanisierung der Arbeit (Stichwort „job-enrichment-Maßnahmen“).

Herzbergs Motivationstheorie kennt zwei grundsätzliche Faktoren:

- Inhalte der Arbeit: Zum Beispiel das Tragen von Verantwortung oder das Erwerben von Anerkennung.

- Kontext der Arbeit (Hygienefaktoren): Bezahlung oder auch Arbeitsbedingungen.

Beide Bereiche sind gleichzeitig parallel relevant, da ihre jeweiligen Faktoren gänzlich andere Ebenen des Bereiches „Arbeit“ betreffen. Um Motivation in diesem Motivationsmodell ideal zu erreichen, ist es daher nötig, beide Bereiche zu befriedigen.

Vorhandene Vermeidungsbedürfnisse müssen befriedigt werden, indem man Arbeitsunzufriedenheit und Leistungshemmungen erkennt und beseitigt. Gleichzeitig müssen Entfaltungsbedürfnisse unbedingt gefördert werden, was in gesteigerter Arbeitszufriedenheit und Leistung resultiert.

Kritik an Herzbergs Theorie

Während die Motivationstheorie von Herzberg in vielen Bereichen Anwendung gefunden hat, gibt es auch eine Reihe von Kritikpunkten. Mit am häufigsten kritisiert werden:

- Übervereinfachung: Einige Kritiker argumentieren, dass Herzbergs Theorie zu simplifizierend ist und die Komplexität menschlicher Motivation nicht vollständig erfasst. Die klare Trennung in nur zwei Faktoren berücksichtigt nicht die Möglichkeit, dass einige Faktoren sowohl motivierend als auch hygienisch sein können, abhängig vom individuellen Kontext oder der Wahrnehmung.

- Methodik: Die Methode der kritischen Ereignisse, die Herzberg zur Identifizierung der Zwei Faktoren verwendete, wurde kritisiert. Einige Forscher behaupten, dass diese Methode zu Verzerrungen führen kann, da sie sich auf besonders positive oder negative Arbeitserlebnisse konzentriert und möglicherweise nicht die alltäglichen Aspekte der Arbeitszufriedenheit erfasst.

- Kulturelle Unterschiede: Herzbergs Theorie wurde hauptsächlich in den USA entwickelt und getestet. Kritiker weisen darauf hin, dass die Ergebnisse möglicherweise nicht universell auf andere kulturelle oder wirtschaftliche Kontexte übertragbar sind. Was in einer Kultur als Motivator gilt, könnte in einer anderen als Hygienefaktor angesehen werden.

- Individualität: Die Theorie berücksichtigt nicht ausreichend individuelle Unterschiede in den Präferenzen und Erwartungen der Mitarbeiter. Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und was einen Mitarbeiter motiviert, könnte bei einem anderen keine signifikante Wirkung haben.

Das einige der Kritikpunkte nicht unberechtigt sind, zeigten unterschiedliche Untersuchungen (siehe auch diese Quelle). So motivierten gewisse Umstände anfangs wohl noch, im Zeitverlauf ließ die Motivationswirkung jedoch nach (der Umstand wurde selbstverständlich und damit nicht mehr motivierend).

Trotz all dieser Kritikpunkte bleibt Herzbergs Zwei-Faktoren-Theorie ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterzufriedenheit. Sie hat die Grundlage für weitere Forschungen in diesem Bereich gebildet und bietet wertvolle Einsichten für das Management und die Gestaltung von Arbeitsplätzen.

Motivationsmodell „Motivation 3.0“

Ein zur Maslow/Herzberg-Schule alternatives Motivationsmodel bietet das 2010 unter dem Titel „Motivation 3.0“ vorgelegte Konzept von Daniel H. Pink. Auch er greift darin auf die humanistische Psychologie zurück, verbindet sie jedoch mit Thesen der Existenzphilosophen Jean-Paul Sartre und Martin Heidegger.

Ausgangspunkt bildet in diesem Motivationsmodell die Annahme, dass nicht alle Menschen grundsätzlich faul und egoistisch sind, sondern in jedem drei unterschiedliche Motivationsanreize wirken:

- Intrinsische Motivation (Motivation aus innerem Antrieb)

- extrinsische Motivation (Motivation durch äußere Einflüsse)

- Wunsch, das eigene Leben sinnvoll zu gestalten und zu erweitern

Die perfekt ausgeglichene und dauerhafte Motivation entsteht danach, wenn die Befriedigung nicht mit einer Belohnung nach der Tätigkeit verbunden ist, sondern wenn die Tätigkeit selbst als die Belohnung empfunden wird.

Äußere und innere Anreizen verschmelzen in diesem zeitgemäßen Motivationsmodell zu einer garantiert dauerhaft motivierenden Instanz, mit der sich aktiv, gesund und gewinnbringend das eigene Leben gestalten und jede Situation bestehen lässt.

Weitere Motivationstheorien im Kurzüberblick

- Vrooms Erwartungstheorie: Nach dieser Theorie hängt die Motivation von drei Faktoren ab: der Erwartung, dass eigene Anstrengungen zu einer Leistung führen; der Instrumentalität, also dem Glauben, dass Leistung zu Belohnung führt; und der Valenz, dem Wert, den die Belohnung für den Einzelnen hat (siehe auch VIE-Theorie und die Erweiterung, das Vroom-Yetton-Jago-Entscheidungsmodell).

- McClellands Theorie der Bedürfnisse: Diese Theorie konzentriert sich auf drei zentrale Bedürfnisse: Leistung (Streben nach Erfolg), Macht (Wunsch, andere zu beeinflussen) und Zugehörigkeit (Wunsch nach sozialen Beziehungen). Menschen sind unterschiedlich durch diese Bedürfnisse motiviert.

- Deci und Ryans Selbstbestimmungstheorie: Diese Theorie betont die Bedeutung von intrinsischer Motivation (durch Interesse oder Vergnügen an der Aufgabe selbst) und extrinsischer Motivation (durch äußere Anreize) und identifiziert drei grundlegende psychologische Bedürfnisse: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit.

- Lockes Zielsetzungstheorie: Diese Theorie besagt, dass spezifische und herausfordernde Ziele zu höherer Leistung führen als leichte oder allgemeine Ziele. Die Festlegung von Zielen führt zu höherer Motivation, wenn die Person sich für die Ziele engagiert und Feedback erhält.

- Adams Gerechtigkeitstheorie: Nach dieser Theorie ist Motivation durch das Streben nach Fairness und Gerechtigkeit in sozialen Austauschprozessen bedingt. Menschen vergleichen ihren eigenen Input-Output-Verhältnis mit dem von anderen und streben nach einem Gleichgewicht, wobei wahrgenommene Ungerechtigkeiten zu Unzufriedenheit und Demotivation führen können.

Motivationstheorien in der Praxis

Die genannten Motivationstheorien und -modelle bieten HR-Verantwortlichen und Führungskräften wertvolle Einblicke und Werkzeuge für diverse Aspekte des Personalmanagements und der Organisationsentwicklung. Exemplarisch lassen sich folgende Bespiele aufzählen:

- Mitarbeiterzufriedenheit

- Anwendung von Herzbergs Zwei-Faktoren-Theorie zur Identifizierung und Verbesserung von Hygienefaktoren und Motivatoren zur Steigerung der Employee Experience.

- Nutzung der Selbstbestimmungstheorie, um Arbeitsumgebungen zu schaffen, die Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit fördern.

- Mitarbeiterentwicklung

- Einsatz von Lockes Zielsetzungstheorie zur Definition von klaren, herausfordernden Zielen für die persönliche und berufliche Entwicklung der Mitarbeiter.

- Anwendung von McClellands Theorie zur Identifizierung individueller Bedürfnisse und Anpassung der Entwicklungsprogramme für eine hohe Mitarbeiterbindung.

- Mitarbeiter-Recruiting

- Nutzung von Vrooms Erwartungstheorie zur Gestaltung attraktiver Stellenangebote, die die Erwartungen der Kandidaten (siehe auch Candidate Experience und Candidate Journey) hinsichtlich Belohnung und Anerkennung erfüllen.

- Einsatz der Gerechtigkeitstheorie, um faire und transparente Auswahlverfahren im Mitarbeiter-Recruiting zu gewährleisten.

- Personalcontrolling und People Analytics

- Anwendung der Selbstbestimmungstheorie zur Messung der Arbeitszufriedenheit und intrinsischen Motivation im Kontext des Mitarbeiter-Lebenszyklus.

- Nutzung von People Analytics, um die Effektivität von Motivationsstrategien basierend auf Maslows Bedürfnispyramide zu analysieren.

- Change Management

- Anwendung von Adams Gerechtigkeitstheorie, um Widerstände gegen Veränderungen durch transparente Kommunikation (siehe Change Management Kommunikation) und faire Behandlung zu minimieren.

- Nutzung der Zielsetzungstheorie, um klare, gemeinsame Ziele für den Veränderungsprozess zu definieren (siehe Change Management Methoden).

- Kommunikation und Führung

- Einsatz von Maslows Bedürfnispyramide und McClellands Theorie zur individuellen Ansprache und Motivation von Mitarbeitern.

- Anwendung der Selbstbestimmungstheorie, um Führungsstile zu entwickeln, die Autonomie fördern und gleichzeitig Unterstützung bieten.

- Arbeitsgestaltung und Job Crafting

- Nutzung von Herzbergs Theorie zur Gestaltung von Arbeitsplätzen, die sowohl Hygienefaktoren als auch Motivatoren adressieren.

- Anwendung der Selbstbestimmungstheorie, um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Aufgaben und Arbeitsumgebung so anzupassen, dass sie ihre Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit erfüllen können.

- Leistungsbeurteilung und Feedbacksysteme

- Einsatz von Lockes Zielsetzungstheorie, um spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene (SMART) Ziele in Leistungsbeurteilungen zu integrieren (siehe auch Mitarbeiterentwicklung)

- Nutzung der Erwartungstheorie, um sicherzustellen, dass Feedback und Belohnungen klar an Leistungsstandards und Mitarbeitererwartungen gekoppelt sind.

Diese Stichwortliste zeigt, wie vielfältig die Anwendungsbereiche der Motivationstheorien und Motivationsmodelle im HR-Bereich und in der Führung sind. Sie unterstreicht auch die Bedeutung eines tiefgreifenden Verständnisses dieser Theorien für die Entwicklung effektiver Strategien im Personalmanagement.

Unternehmen, Personaler und Führungskräfte sollten sich gerade in Zeiten der zunehmenden Dynamik einer transformativen Arbeitswelt auf erfahrende Experten verlassen, welche die Rolle des HR Interim Managers mit der Rolle einer Beratung für Digitalisierung effektiv kombinieren können.

Ideen für die eigene Lektüre

- Daniel H. Pink: „Drive – Was Sie wirklich motiviert„

- Relevante, aktuelle Studien zu Motivationstheorien

- Maslows Theorie der Selbstverwirklichung wird in einer Studie von Kenrick (2017) unter einem modernen evolutionären Lebensgeschichtsansatz neu betrachtet. Dieser Ansatz könnte nützlich sein, um wichtige soziale Probleme zu verstehen (Kenrick, 2017).

- Banduras sozial-kognitive Theorie wird von Schunk und DiBenedetto (2020) diskutiert, die Motivation als Prozesse beschreiben, die zielgerichtete Aktivitäten anregen und aufrechterhalten (Schunk & DiBenedetto, 2020).

- Herzbergs Zwei-Faktoren-Theorie der Motivation im öffentlichen Sektor wird von Hur (2018) untersucht, wobei die Anwendbarkeit dieser Theorie auf öffentliche Manager überprüft wird (Hur, 2018).

- Yousaf (2019) testet Herzbergs Motivationstheorie in der Telekommunikationsindustrie Pakistans und untersucht die Relevanz von sechs Hygienefaktoren und fünf Motivatoren auf die Arbeitszufriedenheit (Yousaf, 2019).

- Maslows Bedürfnishierarchie und ihre Darstellung in der Managementausbildung wird von Bridgman, Cummings und Ballard (2019) kritisch hinterfragt, insbesondere die oft dargestellte Pyramidenform, die Maslow selbst nie verwendet hat (Bridgman, Cummings & Ballard, 2019).

- Anwendung und Implikationen von Maslows Theorie in der Organisationskultur, im Personalmanagement und auf die Mitarbeiterleistung werden von Upadhyaya (2015) beleuchtet, die die Relevanz der Bedürfnishierarchie in heutigen Geschäftsorganisationen untersucht (Upadhyaya, 2015).